東日本電信電話株式会社

■NTT東日本が運営する文化施設NTTインターコミュニケーション・センター※1(以下、ICC)では、2024年6月22日(土)より、「ICCアニュアル 2024 とても近い遠さ」を開催します。

■「ICC アニュアル」は、2006年度から2021年度まで開催し、多くの方々に親しんでいただいた「オープン・スペース」展を、その役割やコンセプトを継承しながら、2022年度よりリニューアルした展覧会です。

■今年度のICCアニュアルでは、現代の情報環境における、さまざまなリアリティの「遠さ」と「近さ」について、特に、パンデミック以後の私たちの意識の変化を通して、それぞれの異なるアプローチによる作品によって考えます。

※1 日本の電話事業100周年記念事業として1991年からのプレ活動を経て、1997年にNTTが設立した科学技術と文化芸術の融合をテーマとする文化施設。

1. 「ICCアニュアル2024 とても近い遠さ」開催概要

英展覧会名 :ICC Annual 2024: Faraway, so close

開催期間 :2024年6月22日(土)~11月10日(日)

会場 :NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]ギャラリーB、シアター

開館時間 :午前11時~午後6時

入場料 :一般 500円(400円)、大学生 400円(300円)

*( )内は15名様以上の団体料金

*障害者手帳をお持ちの方および付添1名、65歳以上の方と高校生以下、ICC年間パスポートをお持ちの方は無料。

*2024年度ICC年間パスポート:1,500円(2024年6月22日よりICC受付にて販売開始)

*予約方法の詳細は、後日ICCウェブサイトにてお知らせします。

休館日※2 : 毎週月曜日、ビル保守点検日(8/4 [日])

主催 : NTTインターコミュニケーション・センター [ICC] (東日本電信電話株式会社)

※2 月曜日が祝日もしくは振替休日の場合、翌日を休館日とします。休館日以外においても、開館時間の変更および臨時休館の可能性がございます。最新情報はICCウェブサイト(https://www.ntticc.or.jp/)などでお知らせします。

2. 展覧会概要

イタリアの思想家、フランコ・ベラルディ(ビフォ)は、(2023年5月にWHOによってその終焉が宣言された)パンデミック以後もウイルスが存在することに変わりはないとし、そのことによる私たちの集合的無意識の変化を指摘しています。※3

現在の私たちの生活におけるパンデミック以前との大きな変化は、たとえばネットワーク環境を基盤にした、リモートワークやオンライン会議などの一般化として表われています。そうした、いわゆる「新しい生活様式」の変化への要因となり、拍車をかけたもののひとつがソーシャル・ディスタンスという考え方でしょう。

これまでの通信技術は、テレプレゼンス(遠隔現前)と呼ばれるように、遠くにあるものを近くに感じさせる、遠くを「ここ」に近づける「近さ」を実現するものとして構想、認識されていました。しかしソーシャル・ディスタンスという、物理的に近くあればこそ、お互いの「適切な」距離を考えざるをえない時期を経た現在の私たちにとって、それらの技術は、「遠さ」を近づける一方で、「近づけなさ」を表象するものにもなっているのではないでしょうか。

マーシャル・マクルーハンは、1962年に、通信技術によって時間的空間的距離というものが解消されることで、情報伝達の格差が消失し、あたかも地球がひとつの村のようになるとする「グローバル・ヴィレッジ(地球村)」というコンセプトを提唱しました。それは、インターネット時代になると現実のものとなり、現在では、高速大容量通信環境や現実拡張技術の発展によって、私たちのリアリティのあり方や捉え方にも変化が起こっています。情報はいつでも享受できる一方で、提供される情報のみで世界が構築されることにもなってしまいました。この時代の情報環境における、さまざまなリアリティの「遠さ」と「近さ」(とその変化)について、これからの集合的無意識を構成する要素について、私たちの日常の変化を反映した作品、日常がどのように変わるのかをとらえようとした作品など、それぞれが異なるアプローチによる作品から考えてみたいと思います。

※3 フランコ・ベラルディ(ビフォ)『第三の無意識:ウイルス時代の精神空間』(杉村昌昭訳、航思社、2024)

3. 出品作家(五十音順)

青柳菜摘+細井美裕

木藤遼太

ウィニー・スーン

たかくらかずき

ユーゴ・ドゥヴェルシェール

葉山嶺

古澤龍

米澤柊

リー・イーファン

・新進アーティスト紹介コーナー「エマージェンシーズ!」

新進アーティストやクリエイターの最新作品やプロジェクトなどを紹介するコーナーです。

2006年以降、合計45組の作品を展示しています。今年度は2回の開催を予定しています。

エマージェンシーズ! 046 おおしまたくろう「耳奏耳(みみそうじ)シリーズ」

展示期間:2024年6月22日(土)~8月25日(日)

エマージェンシーズ! 047 リー・ムユン《まもなくポイント・ネモに墜落する私たち》

展示期間:2024年9月10日(火)~11月10日(日)

企画:畠中実、指吸保子

キュレトリアル・チーム:畠中実、指吸保子、鹿島田知也、赤坂恵美子、宮脇愛良

・コレクション作品展示(有料エリア内)

グレゴリー・バーサミアン《ジャグラー》

・無料展示エリア展示(予定)

岩井俊雄《マシュマロモニター》

映像アーカイヴHIVE(ハイヴ)

リサーチ・コンプレックス NTT R&D @ICC

*作品例については【参考】をご参照ください。

4. 今後の展示予定

・ICC キッズ・プログラム 2024 キミ().コード().セカイ()

開催予定期間:2024年7月23日(火)~8月25日(日)

会場:ICC ギャラリーA

子どもたちの好奇心と想像力を育むことを目的に、2006年より夏休み期間に開催している展覧会です。

今年度は、小学校におけるプログラミング教育導入の趨勢に鑑み、メディア・アート作品をプログラミング的な要素から捉え、感覚的にだけではなく、「論理的思考にもつながるモノゴトの捉え方」で作品を鑑賞・体験できる場を創ります。

・「Digital×北斎【急章】その2」展(仮称)

開催予定期間:2024年9月~2025年3月

会場:ICC ギャラリーE

・企画展「evala: See by Your Ears」(仮称)

開催予定期間:2024年12月14日(土)~2025年3月9日(日)

会場:ICC ギャラリーA、B

*展覧会名、会期などは2024年5月30日現在の情報です。

*各展覧会における関連イベントなど詳細は、展覧会ごとに発行するプレスリリースにてお知らせいたします。

5. ICCのご案内

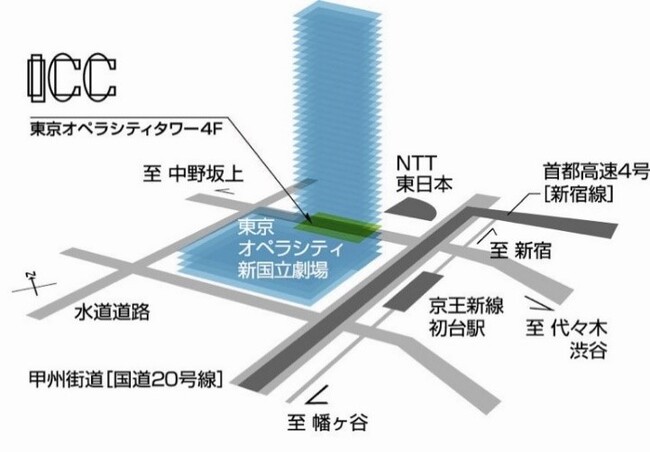

所在地:東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー4階

(京王新線 初台駅東口から徒歩2分)

【参考】出品作家と作品例

青柳(あおやぎ)菜摘(なつみ)+細井(ほそい)美裕(みゆ)

新作

青柳と細井は、記録やアーカイブの残し方やあり方、さらにそれらがどう活かされていくかということについて、それぞれ関心を寄せてきました。今回、二人の名義による初めての作品として、東京湾の人工島(埋立地)での記録を素材としたインスタレーションを制作します。

約430年前から始まった東京湾の埋め立てを巡っては、建築家や都市計画家、政治家、芸術家らによってさまざまな構想やイメージが描かれてきました。本作は、そうした想像力とともに驚くべき変化を遂げてきた東京湾人工島が埋め立てられるはるか前の1000年前に立ち戻ることができるかをテーマとしています。現代の記録を手がかりに、それぞれが映像(青柳)と音(細井)からアプローチしていきます。二人の異なる捉え方によって、1000年前を現在から想像し、それを1000年後に照射するイマジナリーな風景を描きます。

木藤(きとう)遼太(りょうた)

《M.81の骨格–82番目のポートレイト》2024年 *新バージョン

《M.81の骨格–82番目のポートレイト》とは、ラヴェルによる「ボレロ」の81種類の演奏音源を小節ごとに分割し、重複なく組み合わせることで、その中から54のパターンを抽出し、同期再生した作品です。同一の楽曲にたいして、異なる指揮者や演奏家による演奏は、スコアというオリジナルの実演でありながら、さまざまな解釈にもとづく、異なる実演となり、新たなオリジナルを創出する行為ともいえるでしょう。この作品では、同一楽曲の異なる録音ソースから、本来存在していない実演が空間で出現する、音による彫刻となります。今回の展覧会では、2023年度東京藝術大学卒業・修了買上作品に選出された《82番目のポートレイト》を、ICCの無響室でのインスタレーションとして再構成し展示します。

ウィニー・スーン

《Unerasable(アンイレイザブル) Characters(キャラクターズ)》2020-22年

この作品は、ソーシャルメディア・プラットフォームから削除された投稿を精査し、詩的に再構成することで、抑圧された声のための叙情的なリポジトリとして機能します。この「Unerasable Characters」シリーズは、三つの要素から構成され、香港大学で開発されたデータ収集・可視化プロジェクト「Weiboscope」を通じて、中国最大のソーシャルメディア・プラットフォームのひとつであるWeiboにおける中国のマイクロブロガーのタイムラインを定期的にサンプリングし、消去された(拒否された)テキストデータという形で、聞かれなかった声を収集しています。本作品は、アルス・エレクトロニカ 2023の、The Artificial Intelligence & Life Art部門でゴールデン・ニカ(最優秀賞)を受賞しました。

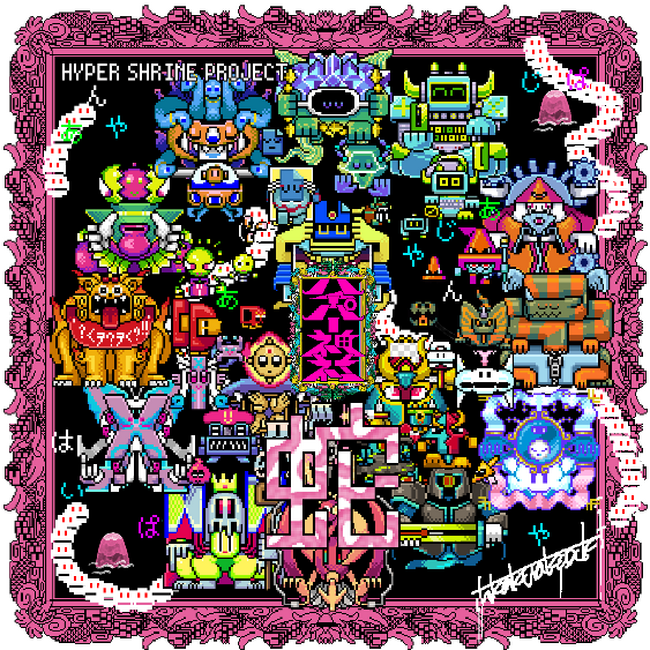

たかくらかずき

《ハイパー神社(蛇)》2024年 *新作

2023年に制作が開始された「ハイパー神社」シリーズは、神祇信仰や島国的な自然崇拝をテーマにしたNFTキャラクターの作品群です。各キャラクターはファイル拡張子が神格化されたもので、NFTの所有者は、2024年6月にオープン予定の2Dメタバース《ハイパー神社(祭)》にログインすることができます。《ハイパー神社(祭)》では、メタバース内でプレイヤー同士が「ケガレ」と呼ばれるウイルスを感染させあい、さらにそれらケガレをコレクションすることが目的となっています。

《ハイパー神社(蛇)》は、《ハイパー神社(祭)》の2Dメタバースと共通のデジタル空間で展開される、別のルールによるゲーム作品です。プレイヤーは、祭りや神祇信仰で祀られるカミ側の視点で「蛇」を操作し、画面上のひらがなを紡いで川柳を作ることが求められます。完成した川柳は、《ハイパー神社(祭)》に参拝すると読むことのできる祝詞となります。

ユーゴ・ドゥヴェルシェール

《コスモラマ》2017年

この作品は、カナリア諸島のテネリフェ島で、4K近赤外線カメラを使用して撮影されました。光のスペクトルの知覚できない、見えないものが可視化される技術を使用することで、私たちの身近な環境から、宇宙の遠くの惑星の、未知の地平線への旅のように、観客は通常では目に見えない世界を観察するよう構想されています。この映画は、私たちの一般的な認識や表現に疑問を投げかけ、私たちと世界との関係における未知のもの、不確かなもの、奇妙なものといった概念を再提示します。

※《コスモラマ》は、ICC 4階 シアターにて上映します。

葉山(はやま)嶺(れい)

《The Focus(ザ・フォーカス)》2013年 ほか

《The Focus》は、主に古い写真集を再撮影したイメージで構成される映像作品です。火山、山脈、遊牧民などを写したイメージと、それとともに織り交ぜられる葉山自身によるテキストは、ナサニエル・ホーソーンの短編小説『地球の大燔祭(Earth’s Holocaust)』(1844年)からゆるやかにインスパイアされています。ホーソーンはこの短編で、人類が作り出してきたあらゆる文化的産物を焼き尽くそうと巨大な焚き火に集う人々と、それを前に会話する二人の男を描いています。《The Focus》はその物語と並走し、また後を引き継ぐように、自らの創造したものを手放しても、なお意味を探究することをやめられない人間の意識について、さらに逆説的に人間ではないものについて考えさせます。

この展覧会では、《The Focus》と同様に地質学、民俗学、宇宙科学を扱った古い本に掲載された図版を再撮影した写真を素材とした映像作品を複数展示します。

古澤(ふるさわ)龍(りゅう)

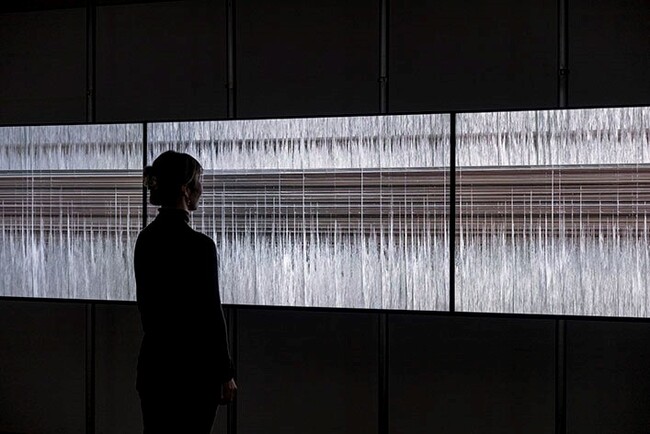

《Mid(ミッド) Tide(タイド) #3(スリー)》2024年

波の風景を長時間、定位置で撮影した映像データに対して、空間と時間軸の操作を施すことで制作されたマルチチャンネル映像インスタレーション作品です。映像を連続する静止画として順に連ねると、時間方向を奥行き次元とする立体空間として表現されます。映像の再生とはこの立体を正面からの一断面を前から後ろへと動かす操作だといえます。たいして本作では、この単線的な軌道から意図的に逸脱させることで、私たちが普段体験する時間とは異なる変化軸を持ったものとして立ち現れることになります。

米澤(よねざわ)柊(しゅう)

新作

アニメーションを表現手段として制作する米澤は、アニメーションにおいて「オバケ」と呼ばれる、早い動きなどを表現するための残像表現技法に着目し、作品を制作してきました。今回の作品は、米澤が展開してきたシリーズ、『オバケの』の新作になります。作品中のキャラクターたちは、その姿を見ることができない、まだ見ぬ新しいキャラクターを探しています。そこには新キャラクターの「オバケ」や、「声」としてのいろいろな音、不在や沈黙といった気配、痕跡をたよりに、展示空間に拡張されたキャラクター未満としてのアニマ(生)の存在を感じることができます。(サウンド:長谷川白紙)

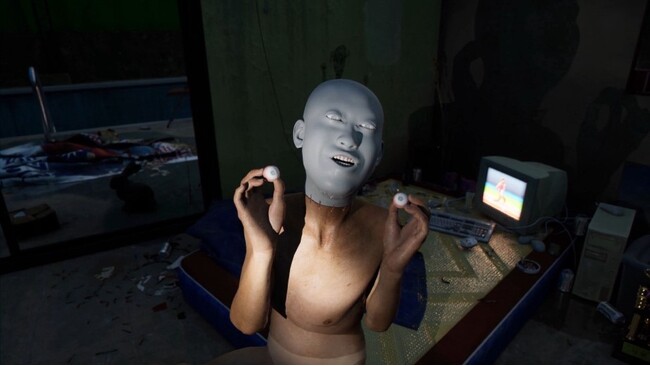

リー・イーファン

《すみません、これどうやったらオンになりますか》2021年

《What(ホワット) Is(イズ) Your(ユア) Favorite(フェイヴァリット) Primitive(プリミティヴ)》2023年

リーは、自身の映像作品制作のために独自のソフトウェア・ツールを開発するなど、DIY的に制作を行っています。これらの作品では、デジタル映像業界で使用される、高解像度な3Dアニメーションをリアルタイムで即興的に制作できるゲームエンジンを取り入れて、CDで作られた映像内の時間と空間における現実との奇妙な異同や、複雑化する技術ツールによって扇動されるユーザーの欲望についてなどを、自身のアバターに考察させています。ある種の、技術基調講演のパロディとして、画像はコミュニケーションの方法をどのように変えたのか、絵文字はどのようにして自分の感覚を超えた感情的な内容を伝えることができるのかなど、画像制作のために設計されたソフトウェア・ツールから生じる社会的・倫理的な問題と格闘するアーティストを描いています。

※《What Is Your Favorite Primitive》は、ICC 4階 シアターにて上映します。